在拟像空间,一场关于“后艺术”的项目协商

- 作者: 佚名

- 来源: hi艺术网

- 点击: 52393

时间: 2022-01-18

在一场展览中,艺术家除了作为艺术家之外,还拥有哪些身份?如今,艺术家与作品之间的关系似乎发生了某种变化。我们可以看到,越老越多的艺术家成为“项目发起人”,而非作品的制作者。而项目的参与者可以是包括艺术家在内的社会各行各业的公众。

那么在这种情况下,项目参与者成为了艺术家,艺术家成为了项目的策划者,而策展人的角色又发生了怎样的改变呢?

在拟像空间的新展“项目协商:关于‘后艺术’的讨论”中,策展人高远便充当了这样一种角色。它邀请了5为艺术家(李波、刘冠南、刘耀华、石玩玩、耶苏)作为项目发起人,以具体项目实施过程为展示对象,最终将“项目”的征集和协商方式以视觉化呈现。这长展览既是与空间和策展人的协商,又是项目发起人与项目参与者、以及艺术家之间的互相协商。

在策展人高远看来,在这些“项目”执行的过程中,往往充满不可控性;不预设结果,不规定具体方法,消解艺术家作为创作者的独占权力。艺术家不再行使作品的主动权,把“制作”作品的权力下放给诸位参与者,采取社会调查或者公众参与的形式,以“项目”和“方案”取代“作品”,实际上也强调了事件的过程而非结果——似乎正是当下中国一些艺术家工作的常态。这种制定项目的工作方式也逐渐演变成一种艺术形式。

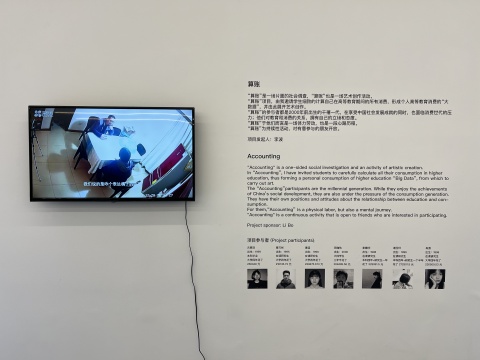

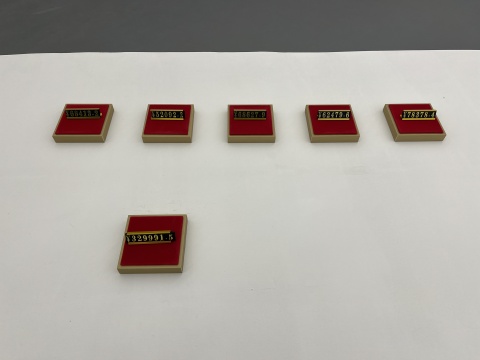

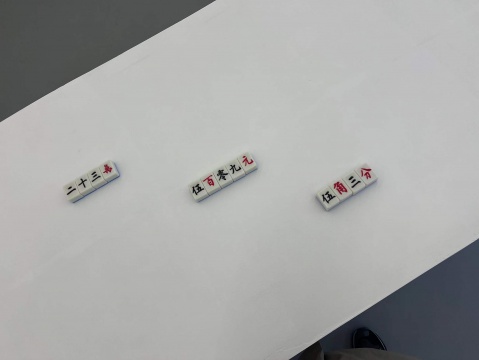

比如艺术家李波带来关于“算账”的项目。任教于四川美术学院的他邀请7位美院学生细致地计算自己在高等教育期间的所有消费,形成个人高等教育消费的“大数据”,并由此展开艺术创作。

毕业于中央美术美院雕塑系的艺术家刘冠南,邀请4组参与者(每组2人)进行语音通话,并将对方的声音通过蓝牙音箱播放在公共空间。

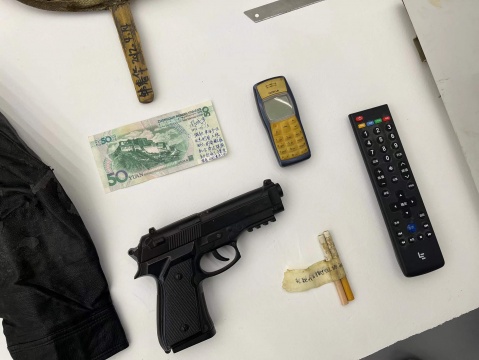

另一位艺术家刘耀华,先后从事过建筑师、艺术家助手、杂志编辑和艺术项目策划及统筹的工作。他自2012年开始邀请了300余位参与者,将他们视为“垃圾”的东西交给自己,他却选择将这些被视作“垃圾”的物品作为艺术作品在展览空间进行呈现。展览完成之后,这些物品将被作为“垃圾”进行填埋。

艺术家石玩玩的项目,关于2020年跟家人约定去泰国的旅行。无奈因为新冠肺炎疫情,只能取消。后来,石玩与在网上联系好的泰国旅店老板商量,继续支付房钱,请他帮自己保留这个房间,他会在期限内,每天往自己的房间寄一张明信片,请酒店老板收到后,将这些明信片放在床上并拍照给自己,直到21天后结束。

每张明信片上都有一个字的留言,如果一切顺利,这21天的明信片将会呈现一句话:“每个人一生最好的作品,应该是我们所度过的时光。”

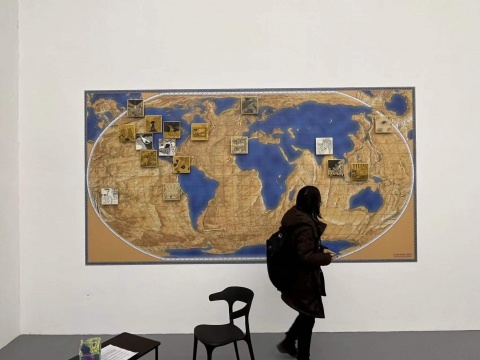

艺术家耶苏的“NUN地图勘测”项目,缘起于一幅海陆颠倒的世界地图。艺术家邀请世界各地的人分享或真实或虚构的故事,艺术家本人则充当图像生产的媒介,将这些故事手绘出来并制作成明信片赠予故事提供者们。

在本次展览期间,有兴趣的朋友也可以通过面谈,现场写下故事投入邮箱,发送Email等多种形式将自己的故事给到艺术家,获取一张明信片。

展览将持续至2月23日。

(责任编辑:董方婷)

声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。

(原文章信息:标题:在拟像空间,一场关于“后艺术”的项目协商,作者:佚名,来源:hi艺术网,来源地址:http://www.hiart.cn/news/detail/262kqAo.html)

相关内容